|

バイオマスの超臨界水ガス化技術 広島大学大学院工学研究科機械システム工学専攻 助教授 松村幸彦 |

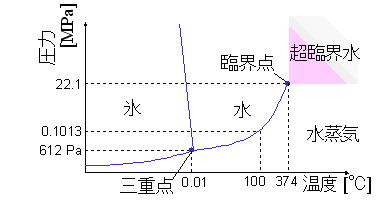

| 1. はじめに バイオマスは、「原料・燃料として利用できる生物起源の有機物」であり、太陽がある限り生産することができ(再生可能性)、このときに大気中の二酸化炭素を吸収・固定するので、利用する時に二酸化炭素が出ても、再生しながら利用すれば大気中の二酸化炭素濃度は変化しない(炭素中立性)。このため、地球温暖化を引き起こす化石燃料の利用を減らし、地球に優しいバイオマスエネルギーの利用を進めることが世界的に進められている。日本のバイオマス利用可能量を調べると、その約半分が含水性のバイオマスであり、この含水率の高いバイオマスを有効利用することが求められる。含水率が高いバイオマスは、燃やすこともできず、加熱しても水の蒸発に熱が消費されてしまうので、炭化やガス化も効率よく行えない。このため、現在のところ空気のない条件で微生物によって分解し、メタンを主成分とするガスを得るメタン発酵が行われている。この技術は、生ゴミや家畜排泄物にも広く用いられており、その有効性は確認されているが、生物の反応なので速度が遅く、完全な分解ができない問題がある。そこで、筆者らは、高温高圧の水の中でバイオマスを分解ガス化する超臨界水ガス化技術の開発を進めている。 超臨界水がどの程度高温高圧かを示すために、図1に水の相図を示す。横軸に温度、縦軸に圧力を取り、氷、水、水蒸気の三態に分けられているが、温度が374℃以上、圧力が22.1MPa以上では水と水蒸気の間を区切る線が切れている。これは、この高温高圧では水と水蒸気の区別がつかない状況になることを示している。実際、22.1 MPa以上の高圧で水を加熱しても、沸騰は見られずに単純に温度が高くなることが実験で確認されている。このような高温高圧の水のことを超臨界水と呼ぶ。この超臨界水は、水と水蒸気の中間の性質を示し、空気や油とも自由に混ざり合う、温度も密度も高いので水の反応性が高い、結局水なので環境に優しいプロセスが構築できる、などの利点を有する。この高温高圧の水の中ではバイオマスは迅速に分解されて可燃性のガスになる。これが超臨界水ガス化である。

図1 水の相図における超臨界水の位置 |

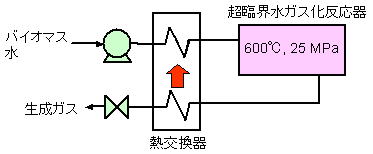

| 2. 超臨界水ガス化プロセスの概要と特徴 超臨界水ガス化プロセスは高温高圧の反応器でバイオマスをガス化する。図2にプロセスの概念図を示すが、このためには、まずバイオマスをポンプで加圧し、これに熱を加えて高温にすることによって高温高圧の状態にする。  図2 超臨界水ガス化プロセスの概念図 一方で、反応器の出口流れは高温のままなので、これを冷却する必要があるが、この時に放出される熱を利用して入口流れを加熱する。こうすれば、高温にするためのエネルギーはほとんど必要なく、反応熱がなければ原理的には外部から加熱することなく反応を進行させることができる。プロセスに加えなくてはならないエネルギーは圧縮動力だけであるが、これも常温で水を加圧することになるのでわずかなエネルギーですむ。冷却した後で減圧すれば、ガス化で発生したガスは水と自然に分離して回収できる。もしも分解が完全でなくてタールやチャーといった成分が生成した場合でも、これらの成分は液相に残るので生成ガスとしてはタールなどが含まれないきれいなガスが得られる。これは、従来の高温でバイオマスをガス化するプロセスでガスの中にタールが含まれることが問題となっているのに対して、大きなメリットである。 このバイオマスの超臨界水ガス化プロセスの利点を整理すると、以下のようになる。 ● 高温高圧であるために、反応が迅速に進行 ● 水そのものが反応性に富み、セルロースの加水分解促進 ● 生成ガスはタールを含まない ● チャー生成抑制 ● 反応生成物の冷却によって生成ガスは水と容易に分離 ● 含水率の高いバイオマスにも適用可能 特に、最後の含水率の高いバイオマスに適用可能であることは、超臨界水ガス化が水の中で進行する反応であることから明かである。反応が速いバイオマスの利用技術は高温で熱をかけるプロセスだが、これまでの高温のプロセスでは含水率の高いバイオマスが利用できなかった。もちろん、乾燥させてから従来の高温プロセスを用いることも可能であるが、そのためには乾燥のためのエネルギーとコストが大きくかかりすぎる。これに対して、超臨界水ガス化は乾燥をすることなく、含水率の高いバイオマスをそのまま高速の反応をさせることができる。日本のバイオマスの利用可能量の半分を占める含水性のバイオマス利用しようと考えるときに、きわめて有望なプロセスであることがわかる。 |

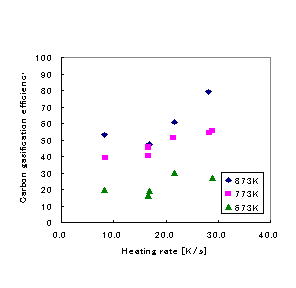

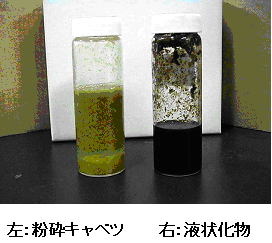

| 3. 超臨界水ガス化プロセスの技術開発状況 超臨界水ガス化の技術開発は、世界各国で進められており、ベンチスケールプラントでの検討がほぼ完了し、パイロットプラントの実証試験に進む段階にある。これまでの検討の中で、前節で述べたとおり、連続処理を行えば、外部からのエネルギー供給はほとんどなく、高温高圧の条件が得られることは確認されている。実用化にあたっては、さらに問題点のいくつかを解決する検討が進められている。 超臨界水ガス化の反応の進み方については、バイオマスの主成分であるセルロースを用いて検討がされており、まず、成分が超臨界水に溶け、これがガス化反応とタールやチャーになる反応の2通りの反応を起こすことがわかってきた。これを踏まえて考えると超臨界水ガス化でガスの生成量を増やすには、タールやチャーができないようにすればよい。そこで、タールやチャーのできる反応を調べると、温度が低いところでよく起きることが確認された。そこで、原料を急速に加熱して、低温でのタールやチャーの生成が起きないようにする工夫を行った。実験結果を図3に示すが、速く加熱するほどガスが多く生成している。このことから昇温速度を制御することによってガスの生成量を高めることができることがわかった。 また、実際のプロセスの実現のためにはバイオマスを連続的に高温高圧の反応器に送る必要がある。これについては、バイオマスを180℃程度の温度で前処理することが有効であることが研究されている。スープを作るときに、暖かい湯の中でコトコトコトコトと長時間煮ると歯ごたえのある野菜も柔らかくなる。図4にキャベツをこのように処理した例を示すが、糊のようになっており、連続的に高圧の反応器におくることが可能である。 さらに、経済性についての検討を行った結果、廃棄物を原料として、この処理費用を収入にできれば経済的に成立するプロセスとなる見込みも得られている。   図3 昇温速度とガスの生成量の関係 図4 キャベツを180℃で処理した液状化物

|

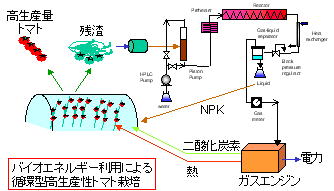

| 4. 実用化に向けての動き 上述の通り、バイオマスの超臨界水ガス化は実証段階に進みつつある。実証を行うためのプロジェクトを2つ紹介する。 1つは、中国電力、広島大学、産総研、東洋高圧で進めている研究で、現在、中国電力で0.1 t/dのプラントが運転されている。さらに、鶏の糞を原料として超臨界水ガス化を行い、得られたガスを用いて発電を行う「触媒懸濁スラリーによる家畜排泄物の高効率高温高圧ガス化技術の研究開発」プロジェクトが新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の平成17年度「バイオマスエネルギー転換要素技術開発」事業の一つとして採択され、3年間の予定で実証試験を進めている。家畜排泄物適正処理法が施行となり、鶏糞の適正処理が求められる状況であり、その廃棄物処理コストを収入として、事業として成立させる可能性を検討している。 もうひとつは、地域循環コージェネ・バイオ利活用研究会でエムエーシーエンジニアリングサービス株式会社や広島県立農業技術センターが中心となって進めている研究で、バイオマス等未利用エネルギー導入促進調査事業の補助を受けて調査が行われた。図5に概要を示す。このプロジェクトでは、トマトの残渣を超臨界水ガス化して水素を含む可燃性のガスを得て、燃料電池やガスエンジンで発電、得られた電力と熱の他に、副成物として得られる二酸化炭素を温室に供給してトマトの生育を良くし、収量を上げることをねらっている。このプロジェクトでは、トマトの収量が高められることから利益が上がり、このことによって経済性の成り立つプロセスとするもので、広島県の実施している燃料電池等普及促進調査検討事業でも一つの可能性のあるプロセスとして議論された。 |

| 5. おわりに 超臨界水ガス化は、含水率の高いバイオマスを迅速かつ高効率にガス化・エネルギー利用する技術として実証段階に進みつつある技術である。下水汚泥、家畜排泄物、農作物残さなど、対象となる含水系のバイオマスは多く、地域技術として実用化・導入を図ることによってバイオマスの有効利用と地域の活性化に貢献できることを期待している。  図5 トマト残渣の超臨界水ガス化を用いたプロセスの概要 |